E' stato un periodo di impegni intensi per tutti i membri, ma torneremo presto!

Nel frattempo, vi auguriamo buone feste!

Lo staff di ImagoAltrove.

Lo staff di ImagoAltrove.

Ed infatti non è la sua immagine a riprodursi sul vetro, ma quella di un servo, una sorta di maschera teatrale (quasi il simbolo della mistificazione, della recitazione, della perdita dell’identità, della finzione) frutto di un incantesimo, che da sempre le rivela ciò che ella vuole sentirsi dire, ma che in un impeto di verità le farà notare che la più bella del reame (ma nell’originale addirittura the fairest of them all, la più bella di tutte) non è più lei, ma la giovane ed innocente principessa. E così Grimilde acquista significato in virtù del legame con questo non secondario personaggio. In parallelo, Biancaneve cerca in un pozzo l’amore ideale, senza minimamente curarsi della sua immagine (ancora una volta, guarda caso, acquatica) che si riflette sul fondo della cisterna, invocando il sentimento in nome di una speranza, di un sogno, ma assolutamente non di una ferma e convinta (nonché egoistica) volontà.

Ed infatti non è la sua immagine a riprodursi sul vetro, ma quella di un servo, una sorta di maschera teatrale (quasi il simbolo della mistificazione, della recitazione, della perdita dell’identità, della finzione) frutto di un incantesimo, che da sempre le rivela ciò che ella vuole sentirsi dire, ma che in un impeto di verità le farà notare che la più bella del reame (ma nell’originale addirittura the fairest of them all, la più bella di tutte) non è più lei, ma la giovane ed innocente principessa. E così Grimilde acquista significato in virtù del legame con questo non secondario personaggio. In parallelo, Biancaneve cerca in un pozzo l’amore ideale, senza minimamente curarsi della sua immagine (ancora una volta, guarda caso, acquatica) che si riflette sul fondo della cisterna, invocando il sentimento in nome di una speranza, di un sogno, ma assolutamente non di una ferma e convinta (nonché egoistica) volontà. In effetti noi li conosciamo come I Sette Nani, senza quasi mai soffermarci a pensarli o a ricordarli ad uno ad uno. Ciascuno di essi rappresenta una tensione, un carattere, preso singolarmente, ma che da solo significa ben poco e solo nel suo insieme ci riconduce alla sfera sensoriale ed istintiva del genere umano: c’è Brontolo che palesa atteggiamenti ostili. Eolo che non riesce a frenare le sue allergie e le sue violente manifestazioni incontrollate che da esse derivano. Mammolo che agisce d’impulso, con il cuore, senza mediare con la ragione. Dotto, che dovrebbe essere quello più illuminato fra tutti, e che invece è sempre piuttosto agitato, tanto da ingarbugliare le parole e da incepparsi frequentemente mentre parla. Pisolo, che non si cura della presenza della Principessa e si abbandona costantemente al sonno, come è sua abitudine. Gongolo, che non conosce problemi e incertezze, e nella sua spensieratezza risulta essere sempre inconsapevolmente allegro. E infine Cucciolo, che è talmente infantile da non saper neppure parlare. Non sono personaggi evoluti, ma rimasti fermi ad uno stadio di non crescita; non per nulla sono “nani”, nell’accezione più razzista del termine. Ed infatti Biancaneve è fortemente contaminato da un manicheismo di stampo razzista, o comunque improntato sulla paura del diverso, quando non del reietto, che è visto come incarnazione del male: il bianco è sempre sinonimo di purezza, il nero sempre di malvagità; l’altezza è sinonimo di panteistica intelligenza (forse anche di ingenuità, ma comunque si tratta di un’inconsapevole capacità di essere madre di tutte le idee, i concetti), la bassezza è invece lo specchio di un istinto che rimane bloccato e che è impossibilitato a comprendere il tutto, specialmente le idee; la giovinezza è sinonimo di purezza, la vecchiaia significa invece inganno e crudeltà; infine, la bellezza interiore è bene, quella esteriore, pur essendo funzionale alla prima, è e rimane il mezzo per comunicare l’idea di integrità morale e di completa realizzazione (im)personale: il principe che con un bacio arriverà a salvare la principessa in preda al sonno mortale, quando i nani erano giunti in ritardo, mancando all’appuntamento con la crescita, la riabilitazione, con l’evoluzione. Gli stessi istinti che i nani o gli animali rappresentano, non sono in fin dei conti negativi come quelli di Grimilde. Si tratta di passioni allo stato brado, selvagge, per così dire, mai domate, che necessitano dell’educazione (la pulizia) proprio di Biancaneve. Ma i tratti di questi personaggi non sono violentemente negativi come quelli della Regina/strega, bensì naïf, infantili, anch’essi privi di contorni duri.

In effetti noi li conosciamo come I Sette Nani, senza quasi mai soffermarci a pensarli o a ricordarli ad uno ad uno. Ciascuno di essi rappresenta una tensione, un carattere, preso singolarmente, ma che da solo significa ben poco e solo nel suo insieme ci riconduce alla sfera sensoriale ed istintiva del genere umano: c’è Brontolo che palesa atteggiamenti ostili. Eolo che non riesce a frenare le sue allergie e le sue violente manifestazioni incontrollate che da esse derivano. Mammolo che agisce d’impulso, con il cuore, senza mediare con la ragione. Dotto, che dovrebbe essere quello più illuminato fra tutti, e che invece è sempre piuttosto agitato, tanto da ingarbugliare le parole e da incepparsi frequentemente mentre parla. Pisolo, che non si cura della presenza della Principessa e si abbandona costantemente al sonno, come è sua abitudine. Gongolo, che non conosce problemi e incertezze, e nella sua spensieratezza risulta essere sempre inconsapevolmente allegro. E infine Cucciolo, che è talmente infantile da non saper neppure parlare. Non sono personaggi evoluti, ma rimasti fermi ad uno stadio di non crescita; non per nulla sono “nani”, nell’accezione più razzista del termine. Ed infatti Biancaneve è fortemente contaminato da un manicheismo di stampo razzista, o comunque improntato sulla paura del diverso, quando non del reietto, che è visto come incarnazione del male: il bianco è sempre sinonimo di purezza, il nero sempre di malvagità; l’altezza è sinonimo di panteistica intelligenza (forse anche di ingenuità, ma comunque si tratta di un’inconsapevole capacità di essere madre di tutte le idee, i concetti), la bassezza è invece lo specchio di un istinto che rimane bloccato e che è impossibilitato a comprendere il tutto, specialmente le idee; la giovinezza è sinonimo di purezza, la vecchiaia significa invece inganno e crudeltà; infine, la bellezza interiore è bene, quella esteriore, pur essendo funzionale alla prima, è e rimane il mezzo per comunicare l’idea di integrità morale e di completa realizzazione (im)personale: il principe che con un bacio arriverà a salvare la principessa in preda al sonno mortale, quando i nani erano giunti in ritardo, mancando all’appuntamento con la crescita, la riabilitazione, con l’evoluzione. Gli stessi istinti che i nani o gli animali rappresentano, non sono in fin dei conti negativi come quelli di Grimilde. Si tratta di passioni allo stato brado, selvagge, per così dire, mai domate, che necessitano dell’educazione (la pulizia) proprio di Biancaneve. Ma i tratti di questi personaggi non sono violentemente negativi come quelli della Regina/strega, bensì naïf, infantili, anch’essi privi di contorni duri.  grazie alla creazione dell’A.Na.Co. (Associazione Nazionale Cosplay) che organizza fiere ed eventi in tutta Italia.

grazie alla creazione dell’A.Na.Co. (Associazione Nazionale Cosplay) che organizza fiere ed eventi in tutta Italia. Come potete vedere nell’immagine, sembrano semplici: pinocchietti neri... felpa grigia con un po’ di pellicciotto... ecco, i simboli sulle maniche per Hinata, magari per quelli ci vuole un attimo in più.

Come potete vedere nell’immagine, sembrano semplici: pinocchietti neri... felpa grigia con un po’ di pellicciotto... ecco, i simboli sulle maniche per Hinata, magari per quelli ci vuole un attimo in più. Nel mio caso ho utilizzato molto il panno lenci, sia per il simbolo sulla giacca che per i porta armi, essendo una stoffa che “non sfilaccia” quando la tagli (come ad esempio il cotone) e non ci sono grosse difficoltà a cucirlo a mano.

Nel mio caso ho utilizzato molto il panno lenci, sia per il simbolo sulla giacca che per i porta armi, essendo una stoffa che “non sfilaccia” quando la tagli (come ad esempio il cotone) e non ci sono grosse difficoltà a cucirlo a mano.A volte le idee ti vengono nel momento più inaspettato. Il problema delle armi fu sempre il più tosto… Gli shuriken in commercio alle fiere sono in metallo, e non sono ammessi come accessori alle gare cosplay perché considerati vere e proprie armi. Quindi… come ovviare? L’idea me la diede un ragazzino delle medie dove lavoravo, aveva costruito uno shuriken con un vecchio cd, tagliato con la taglierina e colorato con l’indelebile nero: il lavoro era un po’ rozzo, ma era uno shuriken!

Così ne parlai con “Kiba” e lui si mise al lavoro. Recuperammo dei cd finti, ovvero quelli che si trovano in cima o in fondo alle colonne dei cd (si possono usare anche cd bruciati), così da non sprecare cd buoni. Poi il lavoro fu solo suo: per prima cosa li scartavetrò con la carta vetrata fine, per renderli opachi, e poi ci disegnò sopra la stella che andò a tagliare con le cesoie. Per colorarli usò l’aerografo con colori acrilici (ma si può pure usare una bomboletta spray) prima su un lato e poi sull’altro… ed ecco dei perfetti shuriken che puoi usare durante una scena in gara senza ammazzare nessuno.

…E adesso, cosa me ne faccio del mio cosplay?

Dopo aver risolto tutti i problemi tecnici legati all’abito, c’erano i problemi legati al gruppo: non si trattava infatti di un cosplay individuale, ma eravamo il gruppo “Konoha Cosplay” (Konoha è il nome del villaggio dove è ambientato il manga/anime di Naruto) E dovevamo organizzare qualunque cosa insieme.

E' importante precisare che il nostro era un gruppo un po’ particolare dato che provenivamo da tutta Italia, così una volta al mese ci trovavamo per provare, le varie scene che in teoria dovevamo fare in giro per la fiera… i risultati li potete vedere nei due video (video 1 & video 2).

All’interno delle prove delle varie scene c’è anche la caratterizzazione dei personaggi, e quindi, oltre ai copioni delle scene collettive, ti devi imparare i movimenti e la gestualità. Per Kiba nessun problema, le posizioni ed i movimenti erano relativamente fattibili, doveva solo comunicare con Akamaru. Ma Hinata… c’è stato da ridere, durante i combattimenti, soprattutto in uno molto importante che si pensava di riprodurre: per eseguire il Byakugan esegue tutta una serie di posizioni delle mani... bhè non è stato così facile impararle e quando mi sono resa conto che non si sarebbe fatta più la scena ho smesso subito di esercitarmi, anche perché ero abbastanza impacciata. Ma pure questo fa cosplay.

La sera della prima

Arriva il momento tanto atteso della fiera, e spesso ci sono gadget che devi utilizzare e non si trovano in giro: per noi furono i rotoli del villaggio della foglia. Ispirati a quelli dell’anime, i nostri sarebbero stati verdi e gialli, e soprattutto dovevano aprirsi. Il primo tentativo fu in carta pesta, ma non c’era possibilità di aprirli e scriverci dentro, così alla fine si risolse il problema con il panno lenci ed il cotone bianco con all’interno scritto il motto del gruppo “Konoha Cosplay – amicizia ed onestà”. I rotoli dovevano servirci per rubarceli a vicenda durante la fiera (li sentite citare nel video 2 nella scena del bosco).

Inoltre a pochi giorni dal Romics, il nostro boss ci comunicò che mancava Naruto, e che quindi per far passare la cosa per “voluta” serviva un cartellone con la scritta “Missing Naruto”.

e facevamo la nostra figura come gruppo, anche perché devo segnalare che tra i nostri accessori avevamo Karasu, una marionetta alta un metro e settanta circa, il ventaglio di Temari nelle misure reali, e la giara di Gaara che era anche quella a misura reale (spesso certi gadget vengono riprodotti solo simbolicamente, più piccoli del naturale, perchè a misura reale non sono comodi nei movimenti e nel trasporto).

e facevamo la nostra figura come gruppo, anche perché devo segnalare che tra i nostri accessori avevamo Karasu, una marionetta alta un metro e settanta circa, il ventaglio di Temari nelle misure reali, e la giara di Gaara che era anche quella a misura reale (spesso certi gadget vengono riprodotti solo simbolicamente, più piccoli del naturale, perchè a misura reale non sono comodi nei movimenti e nel trasporto).

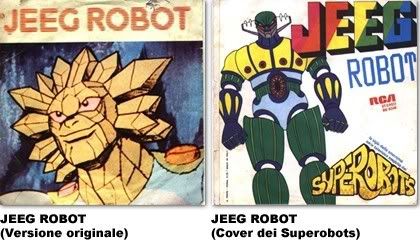

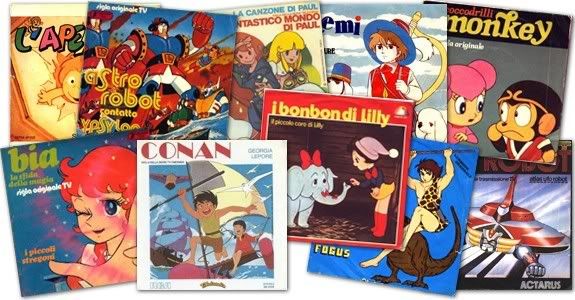

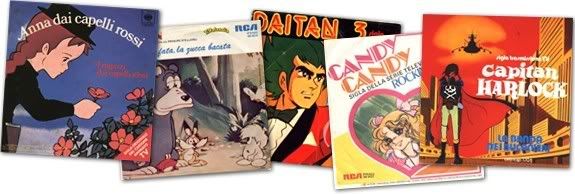

In quegli anni comunque non avevo ancora maturato una vera e propria passione per le sigle dei cartoni animati. Intendiamoci, le ho sempre trovate emotivamente coinvolgenti, forse per la natura stessa della sigla. Tuttavia non mi appassionavano al punto da sentire la necessità di approfondire l'argomento con la conoscenza di interpreti ed episodi legati alla loro realizzazione. Quello accadde solo in seguito, all'età di circa ventidue anni, quando per puro caso mi accorsi che quelle sigle erano ancora reperibili in versione estesa nei meandri oscuri del selvaggio Web. Ed ecco quindi che riascoltandole ritrovai quelle stesse emozioni che mi avevano accompagnato durante l'infanzia. Fu solo col senno di poi che fui capace di rivalutare ed apprezzare gli intricati meccanismi che si celavano dietro quel piccolo e meraviglioso microcosmo ricco di sensazioni.

In quegli anni comunque non avevo ancora maturato una vera e propria passione per le sigle dei cartoni animati. Intendiamoci, le ho sempre trovate emotivamente coinvolgenti, forse per la natura stessa della sigla. Tuttavia non mi appassionavano al punto da sentire la necessità di approfondire l'argomento con la conoscenza di interpreti ed episodi legati alla loro realizzazione. Quello accadde solo in seguito, all'età di circa ventidue anni, quando per puro caso mi accorsi che quelle sigle erano ancora reperibili in versione estesa nei meandri oscuri del selvaggio Web. Ed ecco quindi che riascoltandole ritrovai quelle stesse emozioni che mi avevano accompagnato durante l'infanzia. Fu solo col senno di poi che fui capace di rivalutare ed apprezzare gli intricati meccanismi che si celavano dietro quel piccolo e meraviglioso microcosmo ricco di sensazioni.

BAKA = stupido

BAKA = stupido BAKEMONO = mostro

BAKEMONO = mostro - Kappa. Ne esistono tantissime specie e gli avvistamenti non si contano: è la caratteristica bestia fluviale via di mezzo tra una rana e una tartaruga, alta circa un metro, dispettosa e vagamente idiota, coi "capelli" tagliati a mò di chierica e identificabile da una puzza penetrante di marcio. Da dispettoso può spesso trasformarsi in pericoloso, quando afferra e trascina in acqua bambini e bestiame. In Saiyuki4 Goku chiama sempre Gojyo "pervertito di un kappa": non che Gojyo assomigli a un kappa, anzi! Semplicemente si fa riferimento allo spunto per questo manga/anime, e cioè al libro Viaggio in Occidente, nel quale si narrano le vicende di un bonzo, una scimmia nata da una roccia, un maiale e un kappa, appunto... Lunga storia, quella di questo importantissimo romanzo...

- Kappa. Ne esistono tantissime specie e gli avvistamenti non si contano: è la caratteristica bestia fluviale via di mezzo tra una rana e una tartaruga, alta circa un metro, dispettosa e vagamente idiota, coi "capelli" tagliati a mò di chierica e identificabile da una puzza penetrante di marcio. Da dispettoso può spesso trasformarsi in pericoloso, quando afferra e trascina in acqua bambini e bestiame. In Saiyuki4 Goku chiama sempre Gojyo "pervertito di un kappa": non che Gojyo assomigli a un kappa, anzi! Semplicemente si fa riferimento allo spunto per questo manga/anime, e cioè al libro Viaggio in Occidente, nel quale si narrano le vicende di un bonzo, una scimmia nata da una roccia, un maiale e un kappa, appunto... Lunga storia, quella di questo importantissimo romanzo... - Kasabake e Rokurokubi. E' l'animazione che mi spinge, volente o nolente, ad accogliere nella stessa voce questi due mostri: chi infatti non ricorda tra i gruppi spettrali dei cartoni animati quel buffo ombrello con una gamba (kasabake) e la donna col collo lunghissimo (rokurokubi)? Il kasabake ("kasa" = ombrello, "bake", appunto, mostro) è solo uno dei tantissimi esempi di oggetti che, dopo cent'anni, ottenevano un'anima, e le notti buie solo lievemente richiarate dalla luna devono aver contribuito al loro "processo di animazione"... Sembrerebbe essere solo dispettoso, nel suo aggirarsi sghignazzando per le strade notturne, con la lingua fuori e l'unico occhio piantato sul viandante che lo incrocia. La rokurokubi invece è meno benevola: di giorno è una comunissima donna, ma di notte usa il suo lungo collo per infiltrarsi nelle stanze e succhiare l'anima di chi dorme. Per l'esempio sfruttiamo un passaggio di un un episodio di Lamù5 gentilmente segnalatomi da Deeproad, ed è un classico: Atavu Movoboshi (come lo chiama la ragazzina) si addentra in un cimitero, con tutte le conseguenze inevitabili del caso...

- Kasabake e Rokurokubi. E' l'animazione che mi spinge, volente o nolente, ad accogliere nella stessa voce questi due mostri: chi infatti non ricorda tra i gruppi spettrali dei cartoni animati quel buffo ombrello con una gamba (kasabake) e la donna col collo lunghissimo (rokurokubi)? Il kasabake ("kasa" = ombrello, "bake", appunto, mostro) è solo uno dei tantissimi esempi di oggetti che, dopo cent'anni, ottenevano un'anima, e le notti buie solo lievemente richiarate dalla luna devono aver contribuito al loro "processo di animazione"... Sembrerebbe essere solo dispettoso, nel suo aggirarsi sghignazzando per le strade notturne, con la lingua fuori e l'unico occhio piantato sul viandante che lo incrocia. La rokurokubi invece è meno benevola: di giorno è una comunissima donna, ma di notte usa il suo lungo collo per infiltrarsi nelle stanze e succhiare l'anima di chi dorme. Per l'esempio sfruttiamo un passaggio di un un episodio di Lamù5 gentilmente segnalatomi da Deeproad, ed è un classico: Atavu Movoboshi (come lo chiama la ragazzina) si addentra in un cimitero, con tutte le conseguenze inevitabili del caso... - Kitsune. Ha l'aspetto di una volpe, ma è a tutti gli effetti una creatura magica: maestra nel trasformismo, predilige farsi passare per essere umano per poter così agevolmente truffare e prendere in giro gli uomini. Di kitsune negli anime e nei manga ce n'è un'infinità: da Shippo di Inuyasha6, a Youko Kurama, la seconda personalità di Shuichi Minamino in Yu degli Spettri... Ho scelto un'immagine da Naruto7 perchè il suo è indubbiamente un caso di "kitsunetsuki", cioè di possessione da parte di un demone volpe, e non uno qualsiasi: è Kyuubi, il demone volpe a nove code di cui si raccontano moltissime leggende in Giappone. Una curiosità: quando piove col sole, in Giappone si dice che da qualche parte si sta svolgendo un kitsune no yomeiri, un corteo di nozze delle volpi.

- Kitsune. Ha l'aspetto di una volpe, ma è a tutti gli effetti una creatura magica: maestra nel trasformismo, predilige farsi passare per essere umano per poter così agevolmente truffare e prendere in giro gli uomini. Di kitsune negli anime e nei manga ce n'è un'infinità: da Shippo di Inuyasha6, a Youko Kurama, la seconda personalità di Shuichi Minamino in Yu degli Spettri... Ho scelto un'immagine da Naruto7 perchè il suo è indubbiamente un caso di "kitsunetsuki", cioè di possessione da parte di un demone volpe, e non uno qualsiasi: è Kyuubi, il demone volpe a nove code di cui si raccontano moltissime leggende in Giappone. Una curiosità: quando piove col sole, in Giappone si dice che da qualche parte si sta svolgendo un kitsune no yomeiri, un corteo di nozze delle volpi. - Tanuki. E' una sorta di procione simile a un tasso, esiste veramente e come per la volpe ha dato origine a numerose leggende e aneddoti misteriosi. Ha capacità metamorfiche e può trasformarsi sia in umano che in mostro o oggetto; a lui si riconducono un'infinità di scherzi, rumori (prodotti dal tamburellare sulla propria pancia), disturbi e imbostate: molte apparizioni mostruose riportate dalle leggende sono senza dubbio opera sua. Un gran rompiscatole molesto, insomma, niente a che vedere con la furba (e vendicativa) kitsune... Nell'immagine, sempre da Inuyasha, compare Hachiemon, il servitore del monaco Miroku: un grosso e grasso, tonto e pauroso tanuki. E' stato scelto per poter fare un esempio da anime e manga, come negli altri casi, ma credo possa incuriosire di più il fatto che Mario, star del videogioco Super Mario Bros. 3, possa trasformarsi in tanuki e diventare così una statua di jizo (comportamento tipico del nostro mostro)...

- Tanuki. E' una sorta di procione simile a un tasso, esiste veramente e come per la volpe ha dato origine a numerose leggende e aneddoti misteriosi. Ha capacità metamorfiche e può trasformarsi sia in umano che in mostro o oggetto; a lui si riconducono un'infinità di scherzi, rumori (prodotti dal tamburellare sulla propria pancia), disturbi e imbostate: molte apparizioni mostruose riportate dalle leggende sono senza dubbio opera sua. Un gran rompiscatole molesto, insomma, niente a che vedere con la furba (e vendicativa) kitsune... Nell'immagine, sempre da Inuyasha, compare Hachiemon, il servitore del monaco Miroku: un grosso e grasso, tonto e pauroso tanuki. E' stato scelto per poter fare un esempio da anime e manga, come negli altri casi, ma credo possa incuriosire di più il fatto che Mario, star del videogioco Super Mario Bros. 3, possa trasformarsi in tanuki e diventare così una statua di jizo (comportamento tipico del nostro mostro)... - Tengu (AGGIUNTA DEL 30.04.08; grazie a InitialDwe e Deeproad per le segnalazioni nei commenti, che ho ripreso in parte per creare la voce). Il tengu è una pericolosa, in quanto irascibile, vendicativa e arrogante, creatura che abita montagne e foreste. La sua rappresentazione più diffusa é quella di un volatile antropomorfo con la faccia rossa e un lungo naso. Sono creature dagli enormi poteri e valorosi combattenti, a volte considerate alla stregua di divinità (v. commento #33 di Dwe). Secondo Shigeru Mitsuki (l'autore dell'Enciclopedia illustrata cui ho fatto riferimento) l'origine del mito dei tengu è da ricercarsi nella presenza di asceti ed eremiti sulle montagne giapponesi: credo però che a pensarla così si perda una parte del fascino di questo mostro... Nell'immagine c'è Kurama, la principessa dei Tengu, che in Lamù sono extraterrestri (vi rimando al commento #39 di Deep - che ha trovato l'esempio - per un breve approfondimento).

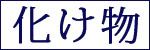

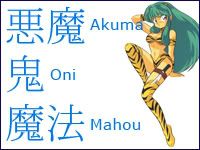

- Tengu (AGGIUNTA DEL 30.04.08; grazie a InitialDwe e Deeproad per le segnalazioni nei commenti, che ho ripreso in parte per creare la voce). Il tengu è una pericolosa, in quanto irascibile, vendicativa e arrogante, creatura che abita montagne e foreste. La sua rappresentazione più diffusa é quella di un volatile antropomorfo con la faccia rossa e un lungo naso. Sono creature dagli enormi poteri e valorosi combattenti, a volte considerate alla stregua di divinità (v. commento #33 di Dwe). Secondo Shigeru Mitsuki (l'autore dell'Enciclopedia illustrata cui ho fatto riferimento) l'origine del mito dei tengu è da ricercarsi nella presenza di asceti ed eremiti sulle montagne giapponesi: credo però che a pensarla così si perda una parte del fascino di questo mostro... Nell'immagine c'è Kurama, la principessa dei Tengu, che in Lamù sono extraterrestri (vi rimando al commento #39 di Deep - che ha trovato l'esempio - per un breve approfondimento). Vi pregherei di far caso al legame che c'è tra i termini Oni, Akuma e Mahou ("magia") aiutandovi coi kanji dell'immagine. Akuma, abbiamo detto, significa "demone", e viene associato soprattutto all'idea occidentale di "creatura degli inferi": è composto da due parti, AKU- scritto col kanji che vuol dire cattivo e -MA con quello che da il concetto di entità demoniaca. Questo secondo kanji compare anche nel termine Mahou insieme ad -HOU, il cui kanji vuol dire regola, metodo: insomma, le regole che permettono il controllo del mondo demoniaco. Brrrrr. Infine, credo abbiate notato come, all'interno del kanji che sta per MA-, tra i tanti disegnini (il termine tecnico è radicali) ci sia anche quello che vuol dire ONI... Non resta che chiarire cosa sia un oni: beh, è il diavolo per i giapponesi, spesso di carnagione scura, grosso e muscoloso e dotato di corna zanne e sguardo truce. Beh, a voi le conclusioni!

Vi pregherei di far caso al legame che c'è tra i termini Oni, Akuma e Mahou ("magia") aiutandovi coi kanji dell'immagine. Akuma, abbiamo detto, significa "demone", e viene associato soprattutto all'idea occidentale di "creatura degli inferi": è composto da due parti, AKU- scritto col kanji che vuol dire cattivo e -MA con quello che da il concetto di entità demoniaca. Questo secondo kanji compare anche nel termine Mahou insieme ad -HOU, il cui kanji vuol dire regola, metodo: insomma, le regole che permettono il controllo del mondo demoniaco. Brrrrr. Infine, credo abbiate notato come, all'interno del kanji che sta per MA-, tra i tanti disegnini (il termine tecnico è radicali) ci sia anche quello che vuol dire ONI... Non resta che chiarire cosa sia un oni: beh, è il diavolo per i giapponesi, spesso di carnagione scura, grosso e muscoloso e dotato di corna zanne e sguardo truce. Beh, a voi le conclusioni! Yukari Hayase non può che essere la protagonista della serie. Ragazza dotata di carattere, che però diventa fragile quando si tratta dei suoi affetti. Studia moltissimo per accontentare la madre, che è sempre insoddisfatta dell’operato della figlia perché dovrebbe sempre primeggiare rispetto a chiunque. E' stata battezzata Caroline da Miwako e da qui nasce Carrie per Isabella. Intraprenderà una turbolenta storia d’amore con George.

Yukari Hayase non può che essere la protagonista della serie. Ragazza dotata di carattere, che però diventa fragile quando si tratta dei suoi affetti. Studia moltissimo per accontentare la madre, che è sempre insoddisfatta dell’operato della figlia perché dovrebbe sempre primeggiare rispetto a chiunque. E' stata battezzata Caroline da Miwako e da qui nasce Carrie per Isabella. Intraprenderà una turbolenta storia d’amore con George. George/Joji Koizumi, lo stilista di Paradise Kiss (o Parakiss, l’etichetta). E' parecchio eccentrico basta, infatti, notare i suoi abiti. Ha delle idee assolutamente geniali, non si può dire lo stesso del suo carattere. E’ generalmente un tipo gentile, anche se con Yukari certe volte sono scintille (in tutti i sensi).

George/Joji Koizumi, lo stilista di Paradise Kiss (o Parakiss, l’etichetta). E' parecchio eccentrico basta, infatti, notare i suoi abiti. Ha delle idee assolutamente geniali, non si può dire lo stesso del suo carattere. E’ generalmente un tipo gentile, anche se con Yukari certe volte sono scintille (in tutti i sensi). Miwako Sakurada da’ una mano al gruppo, non avendo la creatività di tutti gli altri. Si sente inferiore alla sorella Mikako che è diventata una grande stilista e sa di non poter essere come lei. E’ fidanzata con Arashi ed è stata amica d’infanzia di Hiroyuki. Legherà moltissimo con Yukari.

Miwako Sakurada da’ una mano al gruppo, non avendo la creatività di tutti gli altri. Si sente inferiore alla sorella Mikako che è diventata una grande stilista e sa di non poter essere come lei. E’ fidanzata con Arashi ed è stata amica d’infanzia di Hiroyuki. Legherà moltissimo con Yukari. Arashi Nagase è il classico duro dal cuore d’oro. L’aspetto non è certamente dei più confortanti dato i suoi innumerevoli piercing (o spille da balia), tanto che il primo incontro con Yukari è tutto un programma! Anche lui è stato amico d’infanzia di Hiroyuko. Cuce gli abiti e fa parte di una band.

Arashi Nagase è il classico duro dal cuore d’oro. L’aspetto non è certamente dei più confortanti dato i suoi innumerevoli piercing (o spille da balia), tanto che il primo incontro con Yukari è tutto un programma! Anche lui è stato amico d’infanzia di Hiroyuko. Cuce gli abiti e fa parte di una band. Isabella disegna le stoffe. Anche se dall’aspetto non si direbbe, è un travestito e conosce George da sempre. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua infanzia proprio nelle ultime due puntate della serie. E’ una persona veramente dolce, premurosa e affabile. L’amica che tutti vorrebbero avere.

Isabella disegna le stoffe. Anche se dall’aspetto non si direbbe, è un travestito e conosce George da sempre. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua infanzia proprio nelle ultime due puntate della serie. E’ una persona veramente dolce, premurosa e affabile. L’amica che tutti vorrebbero avere. Hiroyuki Tokumori è il classico bravo ragazzo studioso, il tipo che ogni madre vorrebbe come genero. E’ un tipo molto riservato e molto gentile. Yukari, che inizialmente aveva una cotta per lui, è una sua compagna di classe e lui le è molto affezionato. Il ragazzo è un po’ sfigatello in amore, infatti, anni prima Miwako scelse Arashi tra i due amici.

Hiroyuki Tokumori è il classico bravo ragazzo studioso, il tipo che ogni madre vorrebbe come genero. E’ un tipo molto riservato e molto gentile. Yukari, che inizialmente aveva una cotta per lui, è una sua compagna di classe e lui le è molto affezionato. Il ragazzo è un po’ sfigatello in amore, infatti, anni prima Miwako scelse Arashi tra i due amici. Ma allora Parakiss che cos’è?

Ma allora Parakiss che cos’è? Il più enigmatico fra tutti è Joji Koizumi. I tratti delicati gli donano un inevitabile tocco di classe e un fascino maggiore, lasciano inoltre intendere, prima di ogni spiegazione dell'autrice, il suo sangue misto. Il modo di fare del giovane non appare subito chiaro, infatti capita di aspettarsi da lui tutto l'opposto di quello che farà; ciò fa sì che ci si abitui al suo lato un po’ dongiovanni e menefreghista in modo graduale, a differenza della trasposizione su schermo dove tutto è stato accelerato e molti passaggi non sono stati spiegati a dovere a causa delle poche puntante a disposizione. Joji è senza dubbio il più affascinante fra tutti, forse per il suo porsi da arrogante ed intrigante allo stesso tempo e per le sue imprevedibili carinerie; la Yazawa vi è molto affezionata, tanto da citarlo anche in Nana[3] (vedi anteprima a destra).

Il più enigmatico fra tutti è Joji Koizumi. I tratti delicati gli donano un inevitabile tocco di classe e un fascino maggiore, lasciano inoltre intendere, prima di ogni spiegazione dell'autrice, il suo sangue misto. Il modo di fare del giovane non appare subito chiaro, infatti capita di aspettarsi da lui tutto l'opposto di quello che farà; ciò fa sì che ci si abitui al suo lato un po’ dongiovanni e menefreghista in modo graduale, a differenza della trasposizione su schermo dove tutto è stato accelerato e molti passaggi non sono stati spiegati a dovere a causa delle poche puntante a disposizione. Joji è senza dubbio il più affascinante fra tutti, forse per il suo porsi da arrogante ed intrigante allo stesso tempo e per le sue imprevedibili carinerie; la Yazawa vi è molto affezionata, tanto da citarlo anche in Nana[3] (vedi anteprima a destra).Quando negli anni Trenta l’esplosione del Cinema d’animazione sembrava non conoscere limiti - con l’errata e diffusa credenza che il disegno animato di serie fosse la sola ed unica forma per implementarne il successo di platea – una confusionaria ed oltremodo eterogenea realtà si presentava agli occhi della critica. Ma fu soprattutto il pubblico a risentire maggiormente di questa situazione, nella misura in cui si trovava di fronte a stili, tecniche e metodi di fruizione del suddetto prodotto filmico senza che una necessaria scansione didattica ed una visione pragmaticamente ben definita lo accompagnasse durante il suo approccio passivo con l’arte dell’animazione.

L’approfondimento e lo studio dell’espansione di questo fenomeno cinematografico sono argomenti piuttosto interessanti, ma almeno altrettanto vasti e complessi da richiedere un impegno maggiore di quello ad essi ivi dedicato. Per questo, dando per scontate le origini “preistoriche” del disegno animato nel Mondo - e le sue (talvolta) autoproclamate finalità – individuabili in nomi quali P. Terry o i fratelli Fleischer, si può tranquillamente affermare che un vero e proprio periodo di svolta in quell’intricata situazione di stallo nel Cinema d’animazione è rappresentato proprio dagli anni Trenta del Novecento, periodo storico per antonomasia ed in cui il Cinema d’animazione ha finito per occupare una fetta predominante dei consensi indirizzati da parte del pubblico nei confronti più generalmente della Settima Arte.

E’ presupposto dell’industria cinematografica tutta quel dato di fatto che, sebbene all’apparenza banale, è sempre importante non sottovalutare: più i produttori investono, più il prodotto si vende con largo successo e soddisfacenti risultati. Per questo, mentre le ragioni dell’arte faticavano ancora a trovare una retta via su cui immettersi, quelle del commercio avevano già intuito che, nonostante la confusione generale, il Cinema d’animazione era un ottimo pretesto per ottenere lauti guadagni. Una mentalità tipicamente americana, che se talvolta ha ucciso l’anima pura (ed incontaminata dai pregiudizi materiali) degli artisti che per necessità vi ricorrevano, talaltra è riuscita a conciliare le esigenze di mercato con la più alta espressione dei talenti al momento in crescita.

Walter Elias Disney (1901 –1966) può dirsi l’uomo che meglio ha sposato questa filosofia (per ulteriori approfondimenti, fare riferimento a questo post). L’avvento nel mondo dell’animazione da parte sua è cosa nota ai più, così come il suo apporto innegabile nei confronti dello stesso è storia condivisa dalla maggior parte degli appassionati del genere. Ciò che spesso non viene tenuto in considerazione, piuttosto, è quella sua indiscutibile capacità di districarsi nel caos cui l’arte dell’animazione era pervenuta (e che in buona parte dipendeva anche da lui) innovando questa branca della cinematografia mondiale tramite l’immissione di un format inedito che cambiava radicalmente l’utilità pratica del disegno animato, almeno negli USA: il lungometraggio. Una formula che pareva novità assoluta in quest’ambito, ma che in realtà non può vantare a tutti gli effetti il primato mondiale, essendo anagraficamente seconda (e non di poco: vent’anni) all’opera dell’animatore argentino, di origine italiana, Quirino Cristiani, intitolata El Apostol (1917).

Dopo aver riscontrato un inaspettato successo per il personaggio di Mickey Mouse (in Italia noto come Topolino) - la cui paternità è probabilmente attribuibile ad Ub Iwerks – giustificabile forse con la capacità di quest’ultimo di precorrere i tempi e di idealizzare la coscienza collettiva dell’America catturando sguardi, attenzioni e risate, l’evoluzione del Cinema d’animazione di Wal Disney e dei suoi fedeli “aiutanti” non si è fermata di fronte allo scoglio della non comprensione data dallo stravolgimento del tessuto narrativo e tecnico: i primi film che vedevano protagonista il topo/ragazzo che incarnava da un lato la semplicità dell’americano medio, dall’altra parodiava le gesta eroiche del suo tempo di svariati personaggi che avevano conquistato il cuore degli americani (e così facendo, Topolino sapeva cavalcare l’onda del successo), erano caratterizzati dalla timorosa aderenza del mezzo cinema verso il reale (in questo, appunto, non distaccandosi molto dal Cinema “del vero”, così come lo si usava definire, in contrapposizione a quello d’animazione), spesso attenendosi agli schemi preimpostati da esso, talvolta ricalcandone letteralmente le vicende raccontate (Gallopin’ Gaucho, del 1928, per esempio). Più spesso accadeva che fosse la realtà sociale americana a fungere da fucina di idee e progetti, dimostrando come il disegno animato negli anni Trenta fosse dotato di una dirompente carica di ironia, spesso comicità, talvolta velato sarcasmo che riempivano il cuore del pubblico di nostalgico senso di appartenenza.

![Mickey Mouse[1]](http://i216.photobucket.com/albums/cc28/imagoaltrove/post/richmond/f6984d681f01d7c7acd4e3f69002c03e.jpg) Ma ciò che a tutti gli effetti mancava al Cinema del Disegno era una doverosa coscienza autonoma, qualcosa che lo slegasse dalla realtà pratica e materiale di tutti i giorni e che facesse dell’animazione non più un genere narrativo, ma una tecnica cinematografica. Questa fase ambigua del Cinema d’animazione ha condizionato pesantemente critica e pubblico che, negli anni, non sono stati capaci di intravedere la comicità o la drammaticità, lo spirito moralista o la cruda sagacia, il vivido erotismo o il bigottismo sofisticato, il noir o l’epica nei “cartoni animati”, “accomunando” superficialmente opere come Shrek e Lupin III per il solo fatto che sono entrambe caratterizzate dall’animazione del disegno.

Ma ciò che a tutti gli effetti mancava al Cinema del Disegno era una doverosa coscienza autonoma, qualcosa che lo slegasse dalla realtà pratica e materiale di tutti i giorni e che facesse dell’animazione non più un genere narrativo, ma una tecnica cinematografica. Questa fase ambigua del Cinema d’animazione ha condizionato pesantemente critica e pubblico che, negli anni, non sono stati capaci di intravedere la comicità o la drammaticità, lo spirito moralista o la cruda sagacia, il vivido erotismo o il bigottismo sofisticato, il noir o l’epica nei “cartoni animati”, “accomunando” superficialmente opere come Shrek e Lupin III per il solo fatto che sono entrambe caratterizzate dall’animazione del disegno.

Questo falso storico è qualcosa che tutt’ora svilisce l’arte dell’animazione. L’incapacità di riconoscere in essa non un genere, ma una tecnica per narrare attraverso più generi (o più personalità artistiche espresse) ha sminuito il Cinema d’animazione e non ne ha permesso una necessaria conoscenza da parte del pubblico. In realtà, personalità come quella di W. Disney, sono state in grado di fornire alla tecnica e all’arte dell’animazione una sua peculiare coscienza indipendente, un modo per slegarsi dalle canalizzazioni teoriche. Con il disegno animato Walt Disney ha raccontato l’America semplice di Topolino. Ma resosi conto che tutto ciò imbrigliava notevolmente l’arte che sosteneva, ha preferito evolversi, per lasciare libero sfogo ad essa. E’ in questa fase che nascono le Silly Symphonies. Ma ciò che preme sottolineare non è tanto l’avvento di una nuova branca nelle serie animate, quanto piuttosto di una nuova filosofia cui le stesse si rifanno. A questo punto il realismo non bastava più. Disney ed Iwerks guardavano all’animazione come alla possibilità di infrangere le barriere del fantastico e del sogno, rifuggendo la verità (per quanto raffinata, nel tempo) per narrare fiabe e costruire un mondo nuovo, fatto di surreale commozione e languida rappresentazione della vita. Si innescavano meccanismi di esteriorizzazione dei sentimenti, caramellando ed infantilizzando le immagini. Le scarpe larghe ed i tratti appena accennati di Topolino erano ormai acqua passata; fu lo stesso Walt Disney a smentire coi fatti la sua programmatica precedente, caratterizzata da una dichiarazione esemplare della sua mentalità pragmatica riguardo alla creazione del personaggio di Mickey Mouse: Cinque dita ci parvero troppe per un esserino così piccolo, così gliene levammo uno. Un dito di meno da animare.

Una corrente molto più raffinata, quasi snob sembrava invece, appunto, soffiare in quel periodo negli studios di Burbank. Si suggerivano valori o dogmi etici, ma mai prendendo spunto dal “vero”. Ciò che prima era semplice, schematico, quasi “allergico alla sofisticazione”, sarebbe divenuto una totale trasfigurazione della realtà: non ciò che il Mondo era, ma ciò che esso avrebbe voluto essere.

E’ bene precisare, però, che in verità per arrivare a questa totale autonomia dell’animazione (per lo meno disneyana) si dovette passare attraverso un periodo di gretta sperimentazione. In altre parole, quelle Silly Symphonies che oggi apprezziamo tanto, sono servite unicamente da virtuosistico e manieristico esercizio di stile. Con esse Disney aspirava alla perfezione tecnica, una tensione che si sarebbe portato dietro e che avrebbe reso un vero perno di tutta la sua industria dello spettacolo. Qualcosa che, in un periodo così denso di cambiamenti, raggiunse il suo culmine con l’introduzione della multiplane camera: inaugurata con la Silly Simphony intitolata The Old Mill (1937), questa tecnica che ricercava preziosismi e perfezionamenti nell’ambito della rappresentazione della profondità – avvicinandosi alla tridimensionalità del soggetto rappresentato – consiste in un congegno che permette di porre i personaggi su un livello sfalsato e sovrapposto rispetto a quello delle scenografie o dei paesaggi.

E’ con questa determinazione (che nel periodo della guerra costerà anche diversi dissapori e malumori all’interno dell’azienda, capaci di sfociare in uno sciopero davvero improduttivo per la Walt Disney) che il magnate dell’animazione più famoso al mondo è riuscito a farsi strada nella selva di stili e di opere anonime (per i non appassionati), imponendosi sulla scena mondiale e sviluppando per l’animazione quella coscienza autonoma e personale, per cui una tecnica poteva finalmente dirsi slegata dalle definizioni dottrinali e farsi mezzo unicamente stilistico per esprimere l’arte. Occorre però non dimenticarsi che, in questi anni che fungono da premessa vera e propria ai lungometraggi dell’animazione disneyana, Walt Disney ha saputo cogliere la palla al balzo e soddisfare le aspettative del pubblico. In fin dei conti il suo obiettivo primario era proprio quello di non deludere la piccola borghesia delle famiglie o dei benpensanti americani (e non solo).

Ma è proprio nella sua capacità di fare di necessità virtù che si può individuare l’abilità di Walt Disney. Riuscire a smuovere le acque ferme, o le fronde ingarbugliate di un mondo cinematografico che stentava a riconoscere sé stesso, per ingrandire un impero, sarà forse moralmente poco apprezzabile (sfido, però, a trovare, nel Cinema tutto, un produttore che non dipenda da simili leggi economicamente condizionate), ma è indubbiamente impresa ammirevole sotto il profilo dei risultati.

Tanto più se si pensa che quegli esiti a cui Disney è riuscito a giungere, si sono evoluti sfruttando l’onda del successo per divenire molto di più che un semplice tentativo di garantire il prodotto alle masse. Perché chi conosce l’universo disneyano, sa bene che i suoi lungometraggi, a partire dal sofferto ma soddisfacente esordio nel 1937 con Biancaneve e i sette nani, sono molto di più di un semplice ponte fra l’industria del Cinema ed il pubblico impaziente seduto sulle poltrone. Ognuno di essi contiene una storia, qualcosa di nuovo, un fascino misterioso dato proprio dalla sua peculiare ricreazione di un Mondo che nella realtà non c’è.

Ed è per questa ragione che ognuno di essi merita di essere approfondito separatamente da tutti gli altri.